Herzogin Magdalene, Namensgeberin

Die Herzogin Magdalene Sofie von Braunschweig-Lüneburg (1540-1586) hatte von Ostern 1569 bis zu ihrem Tod im Jahr 1586 ihren Witwensitz im Burgdorfer Schloss. Durch ihre Schenkungen war es möglich, auf dem im Jahr 1584 neu angelegten Friedhof vor dem Preyner-Tor (auch: Preen-Tor) eine Kapelle zu bauen. Diese wurde zu Ehren der Herzogin „Magdalenenkapelle“ genannt. Noch heute tragen die Kapelle und auch der Friedhof den Namen der Herzogin Magdalene.

Geburtsname:

Magdalene Sophie Herzogin von Braunschweig-Lüneburg

geboren: 03.05.1540 in Celle

gestorben: 03.06.1586 in Burgdorf

Bestattung in der Burgdorfer Kirche St. Pankratius

Vater: Ernst von Braunschweig-Lüneburg (1497-1546)

Mutter: Sophie zu Mecklenburg (1508-1541)

Geschwister

Franz Otto (1530-1559)

Friedrich (1532-1553)

Heinrich (1533-1598)

Margarete (1534-1596)

Wilhelm (1535-1592)

Ursula (1536-1538)

Katharina (1537-1613)

Elisabeth Ursula (1539-1586)

Sofie (1541-1631)

Ehepartner:

Arnold Graf von Bentheim-Steinfurt (1538-1566)

Der Burgdorfer Magdalenenfriedhof und die sich dort befindende Kapelle erhielten ihre Namen von der Herzogin Magdalene von Braunschweig-Lüneburg. Diese wurde am 3. Mai 1540 in Celle geboren. Sie war eine Tochter des Herzogs Ernst I. (der Bekenner) von Braunschweig-Lüneburg (1497-1546), der sich schon im Jahre 1525 öffentlich zur Lehre Luthers bekannte. Magdalenes Mutter Sophie (1508-1541) stammte aus dem Haus Mecklenburg-Schwerin, sie starb bereits am 17. Juni 1541 bei der Geburt der Tochter Sophie.

Beim Tode des Herzogs am 11. Januar 1546 waren Magdalene und ihre 8 Geschwister noch unmündig. Die Verwaltung des Herzogtums führte eine Regierungskommission. Da das Herzogtum hoch verschuldet war, beschloss man, die Hofhaltung in Celle aufzulösen, um Kosten zu sparen. Das bedeutete, dass die Kinder untergebracht werden mussten. Magdalene kam mit ihrer Schwester Katharina vorerst in das Kloster Ribnitz, das zu der Zeit noch ein katholisches Nonnenkloster war. Die Äbtissin des Klosters war eine Tante der beiden Herzogstöchter. Wir wissen nicht, wie lange sich die beiden Schwestern im Kloster Ribnitz aufhielten und wo sie später aufwuchsen. Aus Dokumenten geht jedoch hervor, dass Magdalene, genau wie ihre Geschwister, im protestantischen Glauben erzogen wurde.

Bruder der Herzogin Magdalene

Am 17. April 1561 fand die Vermählung der Herzogin Magdalene mit dem Grafen Arnold (Arndt) von Bentheim-Steinfurt statt. Dieser wurde im Jahr 1538 als zweiter Sohn des Grafen Arnold II. und der Gräfin Walburga von Brederode-Neuenahr geboren. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1553 teilten sich die noch unmündigen Söhne Everwin und Arnold die Länder, der ältere, Everwin (1536-1562), erhielt Bentheim, Arndt übernahm als Arnold III. Steinfurt. Im Ehevertrag wurden detaillierte Absprachen getroffen. Das Haus Braunschweig-Lüneburg musste 12.000 Taler Heiratsgeld an den Grafen zahlen und Magdalene erhielt als Mitgift Kleidung, Schmuck und Silbergeschirr. Graf Arndt musste seiner Gemahlin 200 Taler jährlich als Morgengabe zahlen und ihr das Haus und die Herrschaft Wevelinghoven als sog. Leibzucht geben. Außerdem mussten Herzogin Magdalene und Graf Arndt auf Erbansprüche an das Fürstentum Lüneburg verzichten. In Steinfurt setzte sich Herzogin Magdalene an der Seite ihres Ehemannes aktiv für die Durchsetzung der Reformation ein. So war sie beispielsweise daran beteiligt, dass die Pfarrkirche der Johanniter an die Protestanten übergeben und Johannes von Bodenburg aus Celle als erster evangelischer Pfarrer eingesetzt wurde.

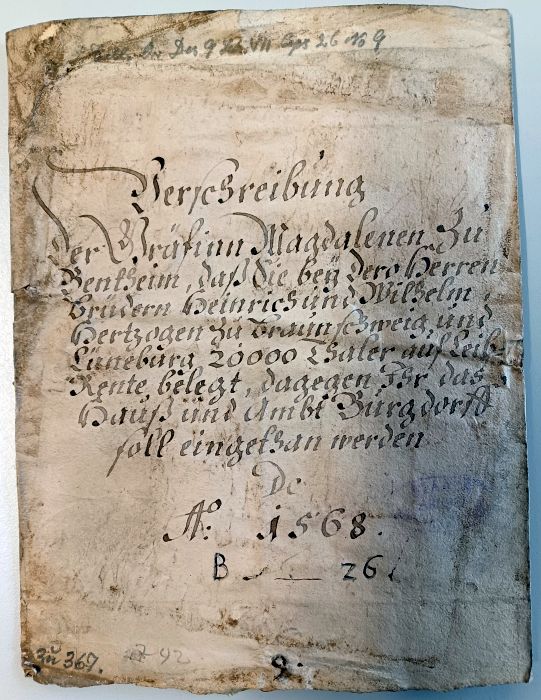

Herzogin Magdalenes Ehemann Arndt starb am 1. Oktober 1566 im Alter von 28 Jahren. Da die Ehe der beiden kinderlos geblieben war, wurden die Landesteile Steinfurt und Bentheim unter Arndts Nachfolger, seinem Neffen Arnold, wieder vereinigt. Die Witwe Magdalene verzichtete auf die ihr im Ehevertrag zugesicherte Leibzucht mit dem Witwensitz Wevelinghoven gegen Zahlung einer Abfindung. Das Haus Bentheim-Steinfurt verpflichtete sich zur Zahlung einer Abfindung in Höhe von 20.000 Talern. Herzogin Magdalene bat ihre Brüder Heinrich und Wilhelm, die zu der Zeit das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg gemeinsam regierten, ihr ein Haus zu überlassen und die Abfindung anzulegen, um von den Zinsen eine eigene Hofhaltung führen zu können. Als Herzogin Magdalene feststellen musste, dass die Zinsen dafür nicht ausreichten, boten die Brüder ihr zu ihrer Unterbringung und Versorgung das Schloss und Amt Burgdorf an. In einer Urkunde aus dem Jahr 1568 wurde festgelegt, dass die Herzogin gegen die Verschreibung ihrer Abfindung an die Brüder ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht für das Schloss und Amt erhielt. Außerdem verpflichteten die Brüder sich zur Zahlung einer lebenslangen Leibrente. Nach Abschluss dieses Vertrages stand Herzogin Magdalene das Burgdorfer Schloss ab Ostern 1569 als Witwensitz zur Verfügung.

Bis zum Jahr 1583 ist uns nichts über das Leben der Herzogin Magdalene bekannt. In diesem Jahr wurde am Burgdorfer Rathaus eine `kleine Stube oder Auslucht´ angebaut. (Vermutlich ist damit ein Renaissance-Erker gemeint.) An der Einweihungsfeier nahm auch die Herzogin teil.

Im Jahr 1584 wurde vor dem Preyner-Tor (auch: Preen-Tor) ein neuer Friedhof eingeweiht, da der Kirchhof rund um die „Pancratiuskirche“ nach den im Mittelalter mehrfach auftretenden Pestepidemien für die Toten nicht mehr ausreichte. Durch Schenkungen der Herzogin war es möglich, auf diesem neuen Friedhof eine Kapelle zu erbauen, diese wurde „Magdalenenkapelle“ genannt. Sie wurde bis 1815 genutzt, musste dann aber wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Die etwas weiter westlich neu erbaute Kapelle und der Friedhof tragen noch heute den Namen der Herzogin Magdalene.

Drei Jahre später, am 3. Juni 1586, starb Herzogin Magdalene. Ihr Leichnam wurde vor dem Hauptaltar in der Burgdorfer Kirche beigesetzt. Ihr Bruder Heinrich und ihr Neffe Ernst II., der inzwischen die Nachfolge seines Vaters Wilhelm angetreten hatte, ließen ihr 1595 in der Kirche ein Epitaph errichten. Dies wurde bei einem Kirchenbrand im Jahr 1809 zerstört, von dem Epitaph existiert aber noch eine genaue Beschreibung. Der Nachlass der Herzogin ging an ihren zu der Zeit regierenden Bruder Wilhelm, doch auch die anderen Geschwister wollten daran beteiligt werden. So bat beispielsweise Herzog Heinrich in einem Schreiben an seinen Bruder um Beteiligung am Geld, Schmuck und Silbergeschirr, aber auch um Wagenpferde und Jagdhunde. Herzog Wilhelm erklärte sich durchaus bereit, die Geschwister am Nachlass zu beteiligen. Zuvor wollte er aber eine Inventarliste und eine Liste von Magdalenes Schulden erstellen lassen, die diese wegen ihrer „unordentlichen Haußhaltung, und Verwaltung des Ampts“ gemacht hatte. In der Inventarliste wurde jedes Teil aus dem Besitz der Herzogin aufgeführt. Möbel, Kleidung und Schmuck, selbst Schafe, Pferde, Halfter und Mistforken finden sich auf der Liste. Die Verhandlungen über die Teilung des Nachlasses zogen sich offensichtlich über ein Jahrzehnt hin. Noch im Jahr 1597 forderte Herzog Heinrich von seinem Neffen Ernst in dieser Angelegenheit endlich zu einer Einigung zu kommen. Ob bzw. in welcher Weise eine Einigung erfolgte, entzieht sich unserer Kenntnis.

Stand: Januar 2025

Quellen & Bildnachweise:

- ©Residenzmuseum im Celler Schloss, Foto: Fotostudio Loeper, Celle

- NLA HA Celle Or. 9 Nr. 414

- NLA HA Celle Br. 84 Nr. 10

- Landesarchiv Hannover